担任を受け持つとなったとき、最初に悩むポイントのひとつが「座席配置」ではないでしょうか。

とりあえず黒板に向かって並べてみたけれど、「本当にこれでいいのかな?」と感じたことはありませんか。

座席の並べ方は、子どもたちの集中力や授業への参加度、学級の雰囲気に直結します。しかし、経験の浅い先生にとっては「どの配置にどんな効果があるのか」が分かりにくく、迷うことも多いはずです。

隣のベテランの先生のクラスは座席配置がちょっと違う…そんなこともありますよね!

この記事では、教室でよく使われる9つの座席配置を取り上げ、それぞれのメリットとデメリットを整理しました。

「どの配置が自分のクラスに合っているのか」「どんな場面でどの配置を選べばいいのか」が分かるようにまとめています。

座席を少し工夫するだけで、授業がスムーズになり、子どもたちの学びも深まります。

明日からの授業づくりに役立ててみてください!

保護者対応に悩む先生へ|信頼を築き、失礼にならないための5つのポイント

授業・学級経営に役立つデジタル教材|印刷&ダウンロードできる便利アイテムまとめ

学級崩壊を防ぐ8つの工夫|授業・環境・連携でつくる安心の教室づくり

座席配置が授業に与える影響

教室の座席は、その配置ひとつで授業の進めやすさや子どもたちの学びの質は大きく変わるということをまずは知っておきましょう。

たとえば、全員が黒板に向かって整列する従来型の配置では、教師の説明は届きやすいものの、生徒同士の自然な対話は起こりにくくなります。

逆にグループ型の配置にすれば、子どもたちの話し合いは活発になりますが、授業中の私語が増えやすく、テクニックや経験がないと授業が崩壊してしまうかも…という課題も出てきます。

このように、座席配置には必ず メリットとデメリットの両面 があります。

授業の目的や子どもの実態に合っていなければ、思わぬトラブルや学習の停滞につながることもあります。

また、座席配置は子どもの行動や気持ちに直接影響を与えます。

- 学習意欲:仲間と学び合える配置は、子どものやる気を引き出す。

- 集中力:黒板が見やすく教師の声が届く配置は、集中しやすい。

- 参加度:自分の意見を発言しやすい座席配置は、授業の活気を高める。

つまり座席は、教師の「授業観」や「子どもにどう学んでほしいか」という思想を形にするものなのです。

「なんとなく」で決めるのではなく、意図を持って配置することが第一歩になります。

9つの座席配置とメリット・デメリット

授業のスタイルや子どもたちの実態に応じて、教室の座席配置はさまざまに変えることが望ましいです。

ここでは代表的な9つの配置を紹介し、それぞれの特徴やメリット・デメリットを整理しました。

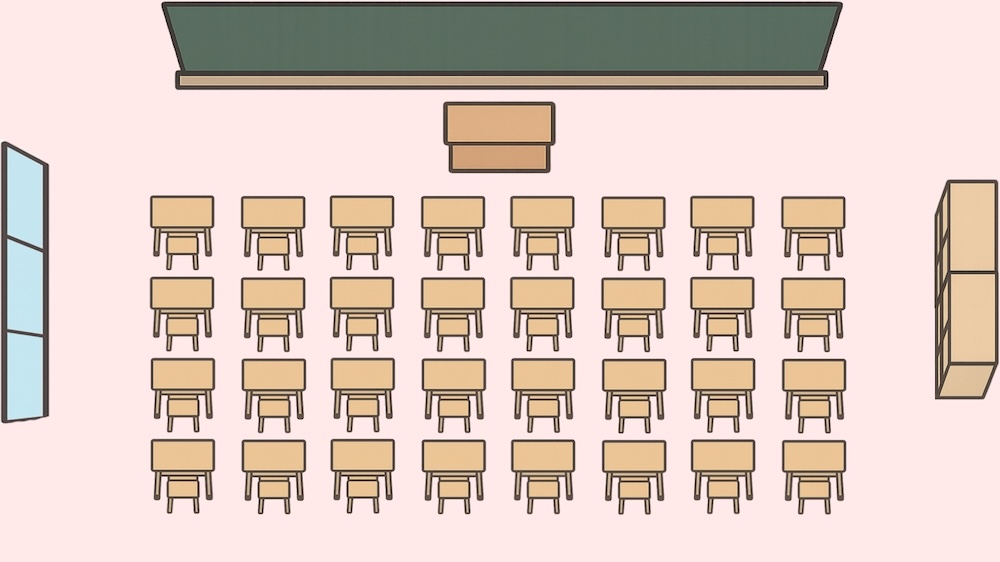

今回は32人クラスのパターンで紹介するね!

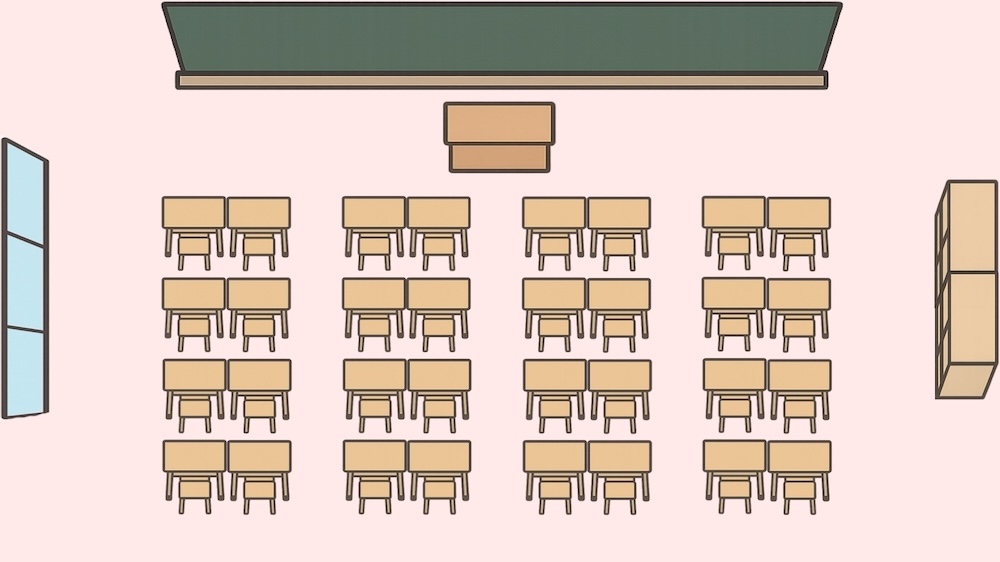

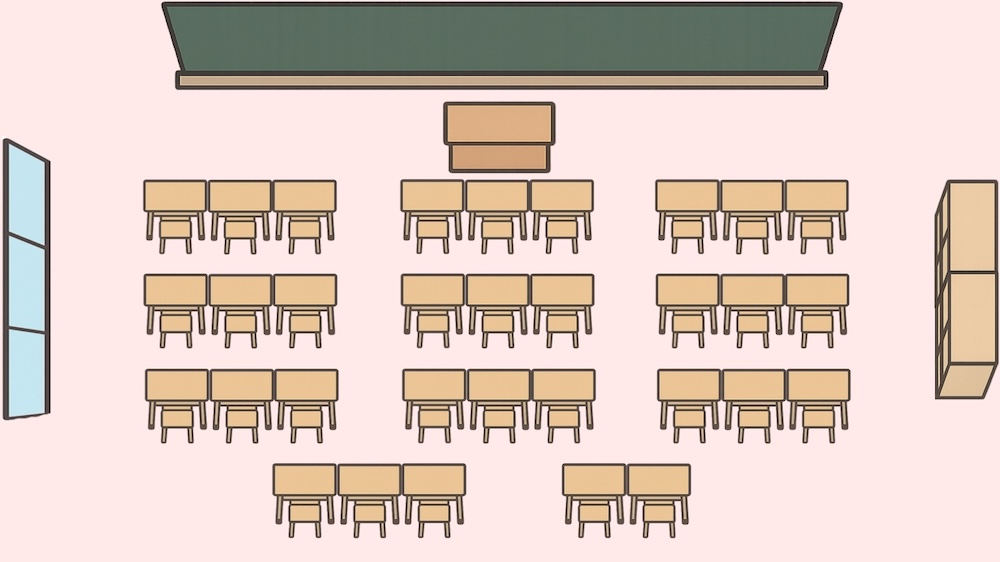

列型(スクール形式)

最も一般的で、多くの教室で採用されているのが 列型(スクール形式) です。全員が黒板に向かって整然と並ぶ配置で、教師が前に立ち、一斉授業を進めやすい形です。

メリット

- 先生の板書が見やすく、授業の進行がスムーズ

- 秩序が保ちやすく、学習に集中しやすい雰囲気をつくれる

- テストや講義といった「一斉に指導する場面」に適している

デメリット

- 生徒同士の交流が生まれにくく、対話的な学びには不向き

- 前に背の高い子どもがいる場合、後列の生徒は黒板が見えにくなることがある

- 発言が先生からの一方向になりやすく、授業が受け身になりがち

列型は「先生中心で内容をしっかり伝える授業」には強い一方で、子ども同士のやりとりや協働的な学びを促すには工夫が必要です。

授業の目的に応じて、他の配置と組み合わせて使うと効果的です。

ペア型(2人組)

机を2つ並べて、ペアを作る配置です。列型と比べると、「ペア活動」がしやすくなるため、学習活動の幅が広がります。

メリット

- 隣の席の子とすぐに相談や協力ができる

- ペアワークへの切り替えがスムーズで、活動が活発になりやすい

- 列型に比べると、通路を広く取れる

デメリット

- 私語が増えやすく、授業の進行を妨げることがある

- 黒板や先生への集中が弱まり、前を向かせる工夫が必要になる場合がある

ペア型は、子ども同士の交流を促すのに有効な配置です。ただし、活動の目的を明確にしないと「ただのおしゃべり」で終わってしまう危険もあります。

先生が活動の意図を示し、学びにつながる声かけをしていくことが大切です。

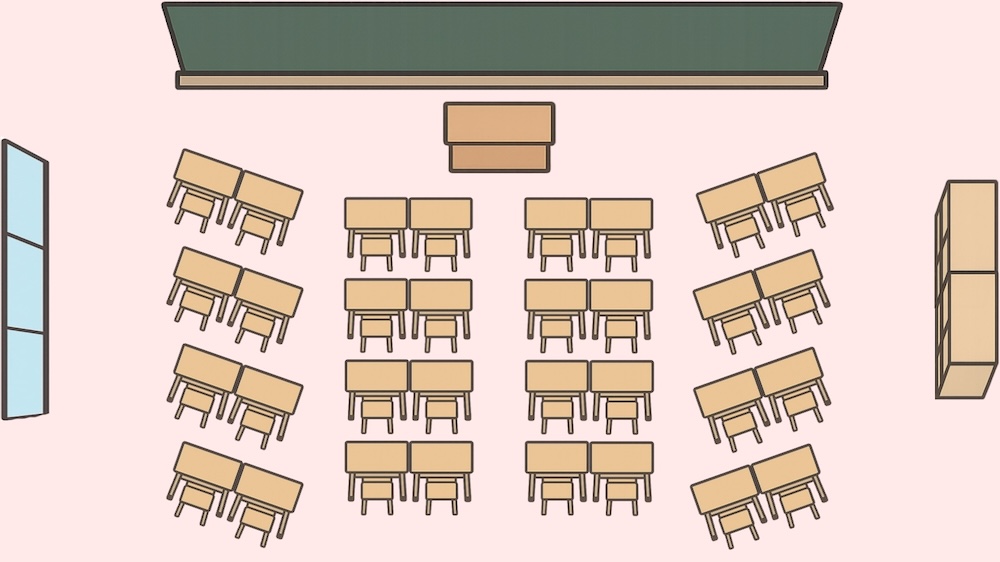

斜め型(ヘリンボーン)

両サイドの机を少しずつ斜めにして中心に向け、黒板や発表者の方向に子どもの視線が集まるようにした形です。魚の骨のように見えることから「ヘリンボーン」とも呼ばれます。

メリット

- 全員が黒板や発表者を見やすく、視線が自然と集中する

- 前向きの列型よりも、適度に子ども同士が交流しやすい

- 授業者や発表者に注目を集めたい場面で効果的

デメリット

- 教室がやや雑然と見え、秩序を保ちにくい

- 掃除や机の移動がしにくく、日常的な運用は少し不便

- グループ活動にはあまり向かない

斜め型は、プレゼンテーションや発表会、あるいは映像を使った授業などで力を発揮します。

ただし、日常の授業で常時採用するよりも、特別な活動や目的に応じて切り替える 形で使うのがおすすめです。

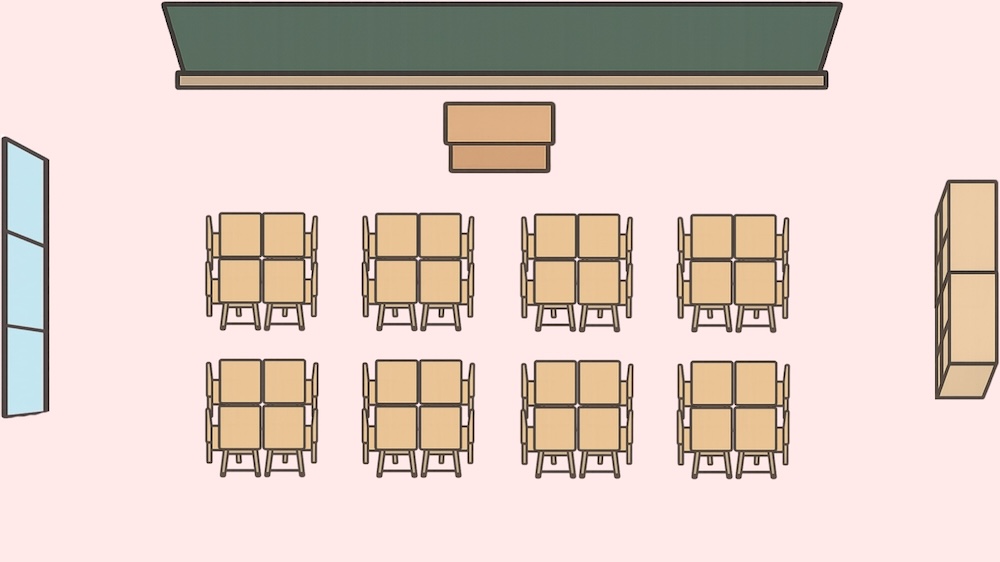

4人グループ型

4人の子どもたちが、机を横向きにして1つの島を作る配置です。理科室のように、班活動を意識しつつも、黒板も見れるようになっています。

メリット

- 島ごとに活動できるため、グループワークがしやすい

- 先生が机間を巡回しやすく、グループ単位で声かけができる

- 列型よりも子ども同士の交流が生まれやすい

デメリット

- 4人だと班活動に参加しない子が出る可能性がある

- 発言や意見が、先頭や目立つ子に偏りやすい

- 島ごとに雰囲気が分かれ、クラス全体の一体感が弱まることもある

4人グループ型は、調べ学習や実験など、小グループで取り組む活動に向いています。

しかし、グループごとの温度差に注意する必要があり、グループにまとめられる子がいると、活動がスムーズになります。

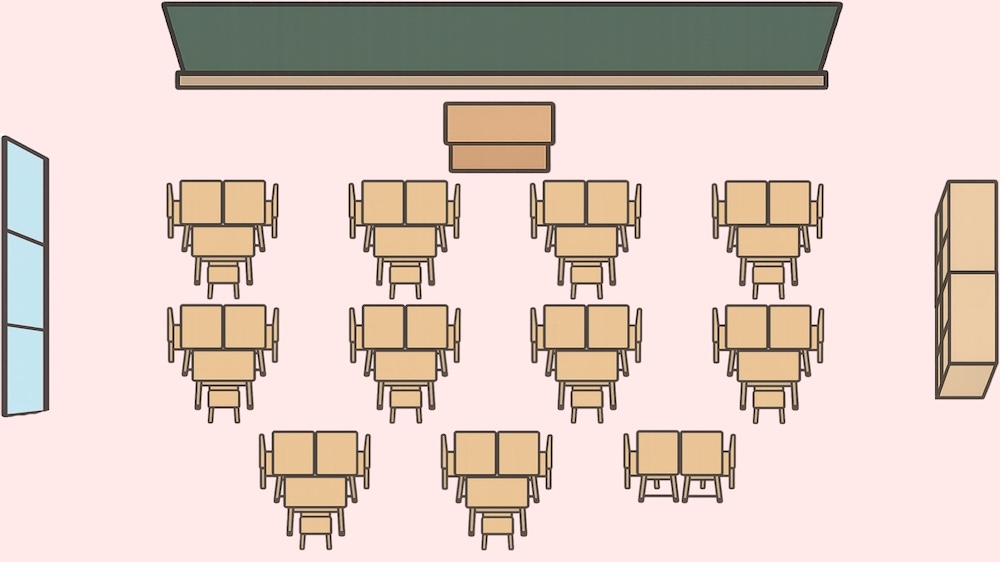

3人グループ型

机を3人で正三角形や横並びに組み合わせる座席配置です。少人数であるため、全員が対話に参加しやすいのが大きな特徴です。

メリット

- 全員の顔が見えやすく、対話に自然と参加できる

- 4人以上のグループよりも、一人ひとりの発言機会が増える

- 奇数のクラス人数でも調整しやすく、孤立する子を出しにくい

デメリット

- グループの人数が少ないため、意見やアイデアが偏ることがある

- 1人が黙ってしまうと、学び合いのバランスが崩れやすい

- 活動内容によっては、人数が少なくて作業効率が落ちることもある

3人グループ型は、少人数の授業や意見交換を中心とした活動に適しています。

先生は「役割分担」を意識させたり、時にはグループ同士を組み合わせて活動させたりすることで、学び合いをより深めることができます。

3人横並び型

机を横方向に3人ずつ並べ、横長の列をいくつか作る配置です。

列型の特徴を残しつつも、隣との協力や横のつながりを重視できる形になります。

メリット

- 2人組よりも、より隣同士での相談や協力がしやすい

- ペア活動や3人での小グループ活動にスムーズに移行できる

- 前を向きやすく、板書や先生の説明も比較的見やすい

デメリット

- 横方向に私語が広がりやすく、授業の集中が乱れることがある

- 前後の関わりが弱く、発言が広がりにくい

- 真ん中の子が通路に出にくくなることもある

横長型は、ペアワークや短時間の話し合いを多く取り入れたい授業に向いています。

ただし、横の会話が広がりすぎないように、先生が活動の目的やルールを明確に示すことが大切です。

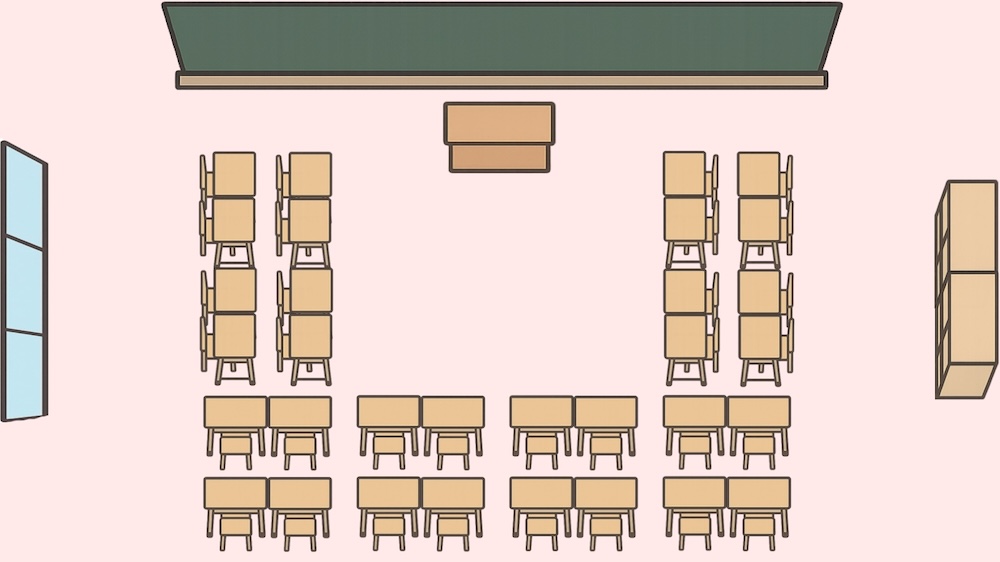

コの字型

机をコの字に並べ、中央を空ける座席配置です。お互いの顔が見やすくなるため、対話的な学習や発表活動に適しています。

メリット

- 子どもたちの顔が見えやすく、意見交換や討論が活発になりやすい

- 先生が板書やプロジェクターを使った説明をする際も視認性が高い

- 内側を回れば先生が全体の学習状況を見渡しやすく、机間支援が効率的

- ペアや小グループへの切り替えがスムーズ

デメリット

- 真ん中を空ける分、座席の間隔が狭くなりやすい

- 教室の形や人数によっては配置が難しい

- 中央の空間が広いため、授業によっては無駄なスペースに見えることもある

コの字型は、学級会や討論型の授業、発表を多く取り入れる授業におすすめです。

子どもたちの意見を引き出したい場面で効果を発揮しますが、人数が多いと窮屈になるため、クラス規模に応じて調整することが大切です。

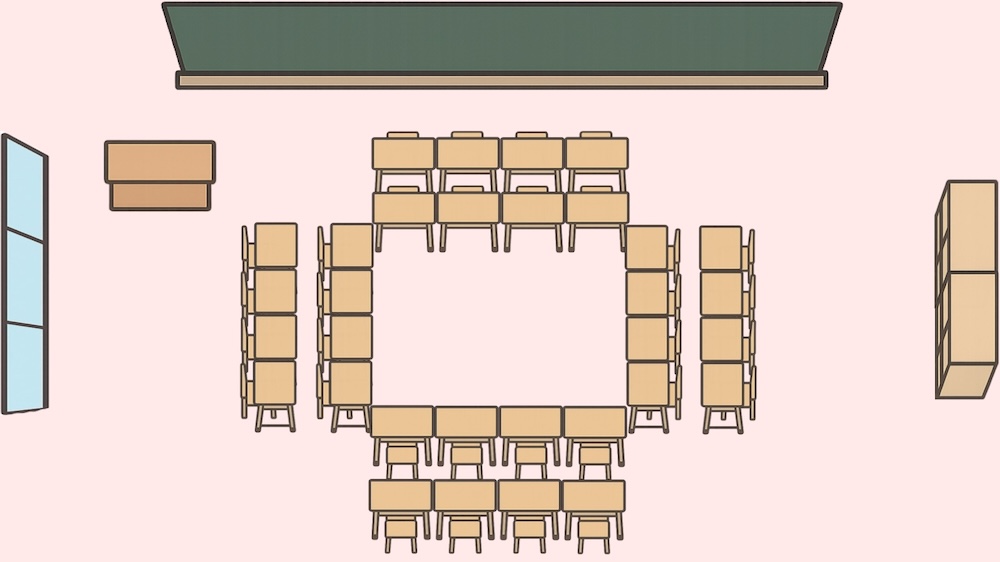

ロの字型(囲み型)

机を教室の外側に沿って並べ、中央を大きく空ける配置です。子どもたち全員が互いに顔を合わせやすく、学級会や討論などでよく用いられます。

メリット

- 全員の顔が見渡せるため、意見交換や話し合い活動に最適

- 発表者や話し手に自然と注目が集まる

- 中央を空けることで、実演や実験、活動スペースとして活用できる

デメリット

- 黒板や先生が見えにくい位置ができる

- 教室のスペースを広く使うため、大人数学級では窮屈になる

- 中央の空間が活用されず、非効率に感じられる

ロの字型は、学級会・ディスカッション・協働的な話し合いに特化した座席配置です。

一方で、知識の伝達や板書を中心とする授業には不向きなので、授業内容に応じて他の配置と使い分けると良いでしょう。

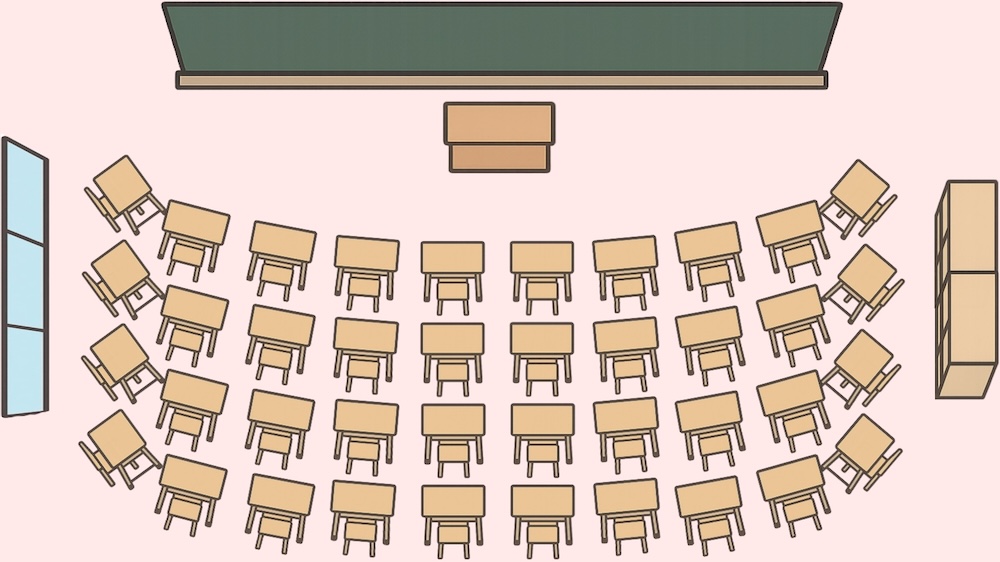

シアター形式

机を黒板や発表者の方向に向けて、おうぎ形に配置する方法です。発表や視聴覚教材を中心にした授業で使われることがあります。

メリット

- 子どもたちの視線が自然と黒板や発表者に集中する

- 発表会やプレゼンテーションの場に適している

- 先生がクラス全体を見渡しやすく、発言を拾いやすい

デメリット

- 教室のスペース効率が悪く、机を動かす準備が大変

- グループ活動やペアワークには不向き

- 後ろの方に座る子は距離が遠く、参加意識が弱まることもある

シアター形式は、発表や話し合いに集中させたい特別な場面に効果的です。

ただし、日常の授業スタイルとして常時採用するのではなく、活動に応じて使い分けたり、特別感を持たせたいときに使用するのがおすすめです。

座席配置を選ぶときのポイント

座席配置にはそれぞれ特徴があり、万能の形は存在しません。大切なのは、授業の目的や子どもたちの実態に合わせて、先生が意図を持って選ぶことです。

ここでは、実際に配置を考えるときに押さえておきたい視点を紹介します。

1. クラスの人数に合わせる

- 少人数の学級:コの字型やロの字型にすると、一人ひとりの発言が活発になりやすい。

- 大人数の学級:グループ型や列型で秩序を保ちながら進める方が現実的。

2. 授業の目的に合わせる

- 説明中心の授業:列型や斜め型にして黒板を見やすくする。

- 話し合い中心の授業:グループ型やコの字型にして対話を促す。

- 発表やプレゼン:扇形型やロの字型にして発表者に注目を集める。

3. 子どもの実態に合わせる

- 落ち着かない子は、先生の近くや通路側に配置すると支援しやすい。

- 視力に配慮が必要な子は、前方や斜めの位置で黒板が見やすい席に。

- 人間関係でトラブルが起きやすい場合は、グループの組み方に工夫を。

4. 座席替えのタイミングを工夫する

- 学期の切り替えや行事の後など、子どもたちの気持ちをリフレッシュさせたい時に行うと効果的。

- ただし頻繁すぎると落ち着かないため、一定期間ごとに計画的に行うことが大切。

座席配置を考えるときは、「この活動で子どもたちにどうなってほしいか」 を意識すると選びやすくなります。

授業や学級経営の目的に合わせて柔軟に使い分けることが、座席配置を最大限に生かすコツです。

まとめ:意図ある座席配置で学びを深めよう

座席配置は、単に机を並べる作業ではありません。子どもたちの集中力や意欲、授業の進めやすさに直結する大切な「学習環境づくり」です。

今回紹介した9つの配置には、それぞれにメリットとデメリットがあり、どれが正解というものはありません。

大切なのは、授業の目的やクラスの状況に応じて最適な配置を選ぶことです。

- 知識を効率よく伝えたいときは列型や斜め型

- 対話や協働を重視したいときはグループ型やコの字型

- 発表や討論を中心にしたいときはロの字型や扇形型

先生が「なぜこの座席配置なのか」と答えられるようになることで、子どもたちも安心して学びに向かうことができます。

座席を変えることは、授業を変えること。明日からの実践の中で、ぜひ自分の教育観に合った配置を試してみてください。

荒れないクラスは環境から|1〜3年目の先生に伝えたい教室づくりの工夫

【小中高校別】卒業メッセージ210選|四字熟語・名言・英語・面白いフレーズも紹介

夏休み明けの学級経営7つのポイント|実体験からわかるクラスが荒れない工夫

投稿者プロフィール

-

現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。

このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

最新の投稿

お知らせ2026年1月18日ネット副業は本当にバレない?教員が知っておくべき現実と境界線

お知らせ2026年1月18日ネット副業は本当にバレない?教員が知っておくべき現実と境界線 ブログ2026年1月17日【2026年版】知らないと損!Goodnotesのおすすめ設定8選|作業効率が一気に変わる使い方

ブログ2026年1月17日【2026年版】知らないと損!Goodnotesのおすすめ設定8選|作業効率が一気に変わる使い方 ブログ2026年1月11日教員の働き方はiPadでどこまで変わる?現場教員のリアルな実感

ブログ2026年1月11日教員の働き方はiPadでどこまで変わる?現場教員のリアルな実感 ブログ2026年1月7日【中学生向け】情報モラルクイズ30問|SNS・ネットリテラシーが身につく4択クイズ

ブログ2026年1月7日【中学生向け】情報モラルクイズ30問|SNS・ネットリテラシーが身につく4択クイズ