教員になって1〜3年目の頃は、子どもとの距離が近くなりやすい時期です。

子どもに寄り添い、一生懸命に向き合っているつもりなのに、授業中はなぜか騒がしくなってしまう…。

厳しく指導すればよいのかもしれないけれど、それがなかなかできずに悩んでいる若手の先生も多いのではないでしょうか。

そんなときに意識したいのが、「指導力」だけに頼らない教室づくりです。

子どもを叱って静かにさせるのではなく、教室そのものを「自然と落ち着ける環境」に整えることで、子どもたちは安心して学習に向かえるようになります。

この記事では、私自身の経験も踏まえながら、1〜3年目の先生にぜひ取り入れてほしい「荒れないクラスをつくるための環境づくりの工夫」を紹介します。

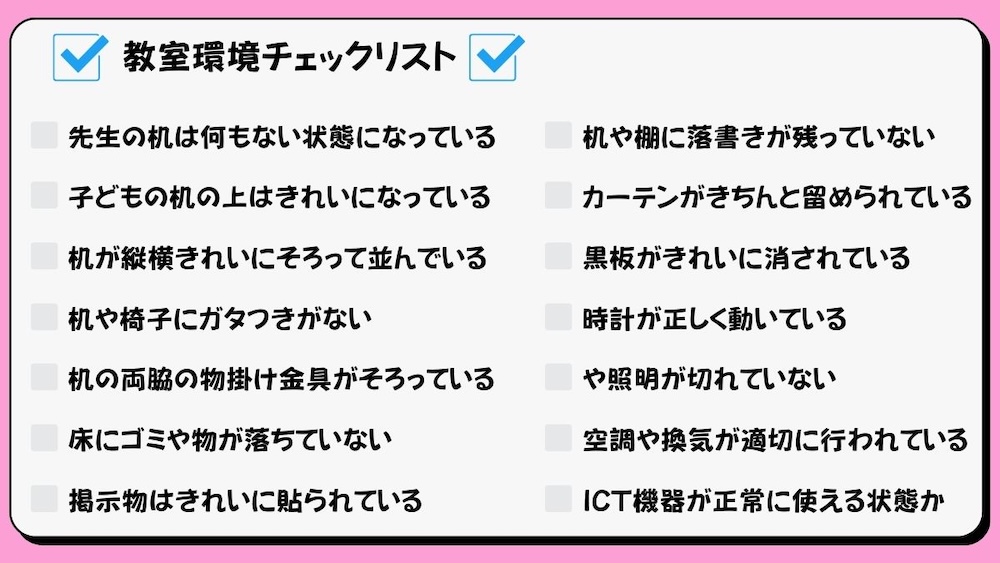

最後にチェックリストも付けるので、1日の終わりにチェックしてみてください!

【2025年】教員の便利道具、おすすめアイテム70選を紹介!

保護者対応に悩む先生へ|信頼を築き、失礼にならないための5つのポイント

授業・学級経営に役立つデジタル教材|印刷&ダウンロードできる便利アイテムまとめ

学級崩壊を防ぐ8つの工夫|授業・環境・連携でつくる安心の教室づくり

- 1. 教室環境が子どもの落ち着きに与える影響

- 2. 荒れを防ぐ教室環境づくりの工夫

- 2.1. 先生の机は常に何もない状態

- 2.2. 帰りの会で子どもの机の上を整理

- 2.3. 机の配置を整える

- 2.4. 机の状態を確認する

- 2.5. 床をきれいに保つ

- 2.6. 掲示物を整理する

- 2.7. カーテンを整える

- 2.8. 黒板をきれいにする

- 2.9. 時計を点検する

- 2.10. 蛍光灯はしっかり点いているか

- 2.11. ICT機器の点検

- 3. 座席配置の工夫

- 3.1. 視力・身長・学力への配慮

- 3.2. 音への配慮

- 3.3. 人間関係の配慮

- 4. 見通しをもたせる仕掛け

- 4.1. 一日の流れを示す

- 4.2. 授業ごとの見通し

- 5. まとめ

教室環境が子どもの落ち着きに与える影響

教室は、子どもたちにとって毎日長い時間を過ごす「生活の場」であり「学びの舞台」です。

環境が整っていれば、子どもは自然と安心感をもち、落ち着いた気持ちで授業に取り組むことができます。

逆に、教室が乱れていたり、雑然としていたりすると、「ここは雑に扱ってよい場所なんだ」という空気が生まれ、集中力も乱れやすくなってしまいます。

例えば、蛍光灯が切れかかっていて、明かりがチカチカしてしまったり、机や掲示物が乱れていたりすると、それだけで子どもの心は落ち着かなくなります。

大人でも、散らかった部屋や不衛生な職場では気持ちがそわそわするのと同じです。

「授業が騒がしい」の原因を、子どもの態度や教師の指導力だけに求めるのではなく、まずは環境面から整えることで、驚くほど雰囲気が変わることがあります。

子どもたちが安心して学べる空間をつくることは、若手の先生にとって指導をぐっと楽にしてくれるサポートにもなるのです。

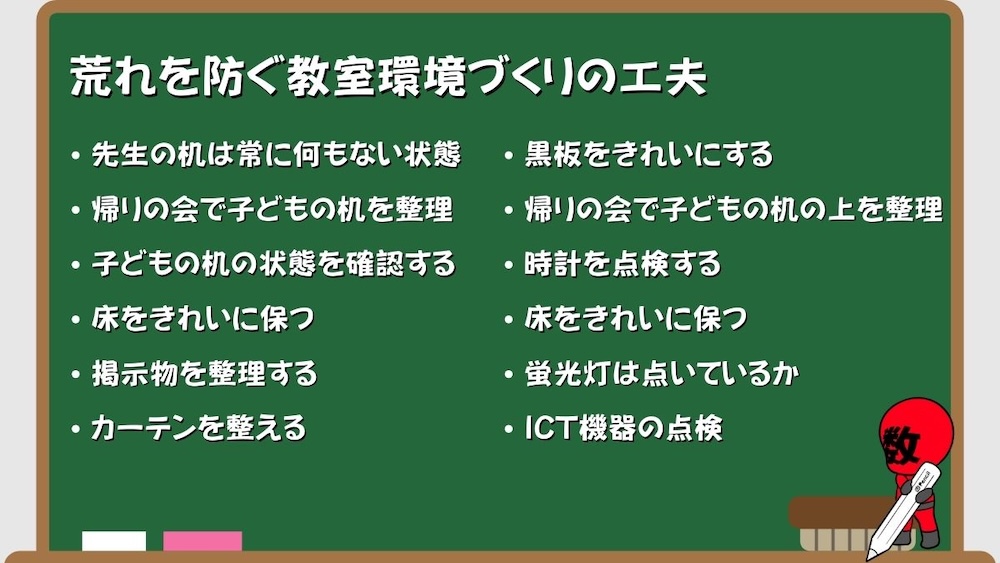

荒れを防ぐ教室環境づくりの工夫

子どもが落ち着いて学習に取り組めるかどうかは、教室の物理的な環境に大きく左右されます。次のような工夫は、すぐに実践できて効果も大きいポイントです。

先生の机は常に何もない状態

特に教室の前に先生の机がある場合は、子どもにとって常に視覚に入る物になります。

そこが書類や物で散らかっていると、教室全体が雑然とした印象になります。

常に何も置かない状態を保つことで、先生自身の姿勢も子どもに伝わります。

帰りの会で子どもの机の上を整理

下校時に子どもの机の上を空にする習慣を徹底しましょう。

物が置きっぱなしだと、翌日も乱れた雰囲気が続いてしまいます。机の上をリセットすることで、次の日を落ち着いてスタートできます。

帰りの会で「さようなら」をする前に、子ども自身に机の上を片付けさせるルーティンを取り入れましょう。

机の配置を整える

机が縦横にきれいにそろっているかどうかは、見た目以上にクラスの雰囲気に影響します。

まっすぐに並んだ机は、それだけで教室全体を引き締め、学習に向かいやすい空気をつくります。

机の状態を確認する

机や椅子のガタつきは、子どもの集中を大きく削ぎます。早めに調整し、物をかけるための両脇の金具がきちんとそろっているかも確認しましょう。

小さな不備を放置すると、子どものイライラや雑な扱いにつながります。

床をきれいに保つ

床にゴミや物が落ちていると、それだけで「雑に扱っていい空間」になります。

清掃を徹底し、常に整理された状態を保つことで、落ち着いた雰囲気が維持されます。

掃除がない日でも、帰りの会で「一人3つゴミを拾いましょう。」というルーティンもおすすめです。

掲示物を整理する

掲示物がはがれかけていたり、古いものを貼りっぱなしにしていたりすると、子どもの集中は乱れます。

新しい掲示物に更新し、見やすく整理された掲示は教室全体の空気を引き締めます。

また、角の画鋲が取れて剥がれかけている掲示物はすぐに貼り直すようにしましょう。

カーテンを整える

カーテンがきちんと留められているかどうかは、教室の雰囲気に直結します。だらしなく垂れ下がっていると気持ちも緩みがちです。

カーテン上部の留め具が壊れていないか、カーテンを束ねる物が紛失していないかを日常的に確認しましょう。

黒板をきれいにする

板書の消し跡が残っていたり、黒板消しを置くところ粉まみれでチョークの粉が教室に飛び交ったりすると、それだけで集中力が下がります。

子どもに係りの仕事を徹底させ、授業のたびにきれいに消す習慣をつけることが大切です。

時計を点検する

時計が止まっていたり、時間がずれていると授業のリズムが乱れます。

子どもたちが時間を意識でして行動ができるように、常に正確に動いているかを確認しましょう。

蛍光灯はしっかり点いているか

蛍光灯が暗いまま放置されていると、教室全体が沈んだ雰囲気になります。

暗さは集中力の低下につながるため、切れたらすぐ交換できるよう備品を確認しておきましょう。

切れかけていて点滅している蛍光灯が一番最悪です。授業の集中力に多く関わってしまうため、切れかかっている蛍光灯はすぐに交換しましょう。

ICT機器の点検

ICT機器が動かない、ネットに繋がらない…。こうした小さな不備が授業を中断させ、荒れのきっかけになります。

日常的にチェックしておくことが安心につながります。

座席配置の工夫

座席の位置は、子どもが落ち着いて授業に臨めるかどうかに直結します。

ちょっとした工夫で、集中のしやすさや安心感が大きく変わります。

視力・身長・学力への配慮

視力の低い子や背の低い子、学習面で支援が必要な子は、黒板が見やすい前方の席に配置しましょう。

見えない状態では授業に集中できず、不安や諦めにもつながります。

また、先生がそばで声をかけやすい席にすることで、個別のサポートもスムーズになります。

音への配慮

音や外の景色に敏感な子は、窓側や廊下側の席を避けたほうが安心です。

外の話し声や車の音、景色の動きに気を取られてしまうことがあるからです。

もし教室に水槽などがある場合も、水音に反応して集中が途切れる子がいるため、席を工夫する必要があります。

人間関係の配慮

座席を固定化すると、人間関係が固定され、トラブルや孤立を生む原因にもなります。

1年間を通してローテーションを行い、すべての子がいろいろな友達と関われるように工夫することが大切です。

多様な関係を経験することで、クラス全体のつながりが深まり、荒れにくい雰囲気を育てられます。

見通しをもたせる仕掛け

子どもたちは「次に何をするのか」が分からないと、不安になったり落ち着きを失ったりします。

予定がわからないまま授業が進むと、集中が途切れてしまうこともあります。

一日の流れを示す

黒板やホワイトボードに「今日の予定」を書いておくと、子どもは安心して学習に臨めます。たとえば、

- 1時間目:国語「物語の読み取り」

- 2時間目:算数「分数の足し算」

- 3時間目:体育「ボール運動」

といった具体的な活動を視覚的に示すだけで、子どもの不安が減ります。

授業ごとの見通し

「この時間はどんなことをするのか」を簡単に書くのも効果的です。

例:「まとめの発表までやります」「今日は練習問題を中心にやります」など。

見通しが立つことで「今は集中しよう」という気持ちを持ちやすくなります。

まとめ

「授業が騒がしい」「どうしても落ち着かない」──そんなとき、若手の先生はつい「もっと厳しくしなければ」と思いがちです。

もちろん指導は大切ですが、環境づくり で自然と落ち着く仕掛けを作ることも同じくらい重要です。

先生の机や子どもの机、床や掲示物、照明や空調といった物理的な要素を整えるだけで、教室の空気は驚くほど変わります。

また、座席の配置や一日の予定を見える化する工夫は、子どもたちに安心感を与え、授業に集中しやすい雰囲気を育てます。

荒れないクラスをつくるのは、決して「厳しく叱れる先生」だけではありません。

整った教室環境が、自然と子どもを落ち着かせる力をもっているのです。若手のうちから環境づくりを意識すれば、指導そのものもぐっとやりやすくなります。

【教室の座席配置】完全ガイド|9つの型とメリット・デメリットを紹介

学級経営を成功させる大切なこと|信頼関係・ルール・授業+実践のヒント

【保存版】学級通信タイトル500選|定番からユニークまでジャンル別まとめ

投稿者プロフィール

-

現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。

このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

最新の投稿

お知らせ2026年1月18日ネット副業は本当にバレない?教員が知っておくべき現実と境界線

お知らせ2026年1月18日ネット副業は本当にバレない?教員が知っておくべき現実と境界線 ブログ2026年1月17日【2026年版】知らないと損!Goodnotesのおすすめ設定8選|作業効率が一気に変わる使い方

ブログ2026年1月17日【2026年版】知らないと損!Goodnotesのおすすめ設定8選|作業効率が一気に変わる使い方 ブログ2026年1月11日教員の働き方はiPadでどこまで変わる?現場教員のリアルな実感

ブログ2026年1月11日教員の働き方はiPadでどこまで変わる?現場教員のリアルな実感 ブログ2026年1月7日【中学生向け】情報モラルクイズ30問|SNS・ネットリテラシーが身につく4択クイズ

ブログ2026年1月7日【中学生向け】情報モラルクイズ30問|SNS・ネットリテラシーが身につく4択クイズ