教師の毎日はとても忙しく、授業準備や学級経営に追われるなかで「もっと効率よく、子どもたちが楽しめる教材があれば…」と思ったことはありませんか?

私は昔から iPadで教材を作ることが好き で、ある日同僚に「自分も使いたい」と言われたことがきっかけで配布したところ、子どもたちが楽しそうに取り組み、その様子を見た同僚もとても喜んでくれました。

その経験から、「自作のデジタル教材をもっと多くの先生に届けたい」「働き方改革の一助になりたい」 と考えるようになりました。

デジタル教材の良いところは、

- データなので場所を取られずに保管できること

- 印刷すれば何度でも使えること

- 一度作ってしまえば教員人生の財産になること

この記事では、私自身が現場で実際に使い、効果を実感している 印刷&ダウンロード可能なデジタル教材 をまとめてご紹介します。

授業や学級びらき、レクリエーション、家庭学習まで幅広く活用できる教材ばかりですので、ぜひ最後まで読んで、日々の教育活動に取り入れてみてください。

ぜひnoteでダウンロードしてみてください!

【2025年】教員の便利道具、おすすめアイテム70選を紹介!

【教室の座席配置】完全ガイド|9つの型とメリット・デメリットを紹介

荒れないクラスは環境から|1〜3年目の先生に伝えたい教室づくりの工夫

- 1. 私がデジタル教材を作り始めた理由

- 2. 授業に役立つデジタル教材(学習系)

- 2.1. 日本47カルタ

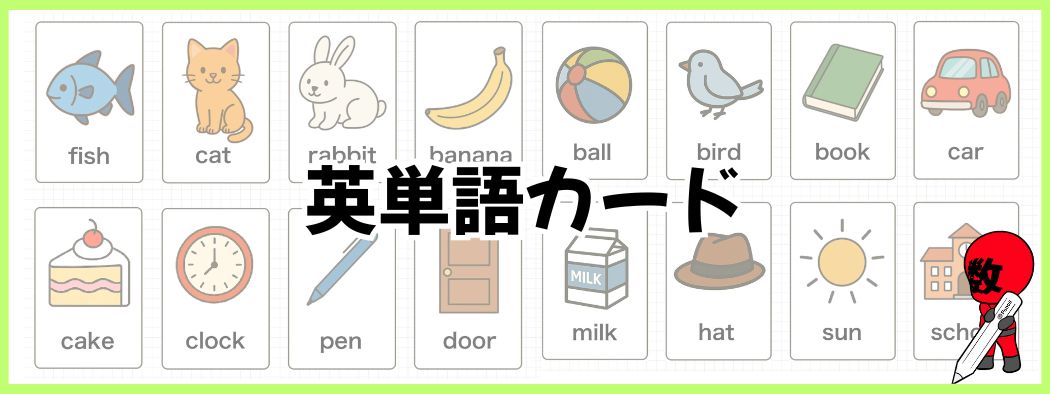

- 2.2. 英単語カード

- 2.3. 職業カルタ

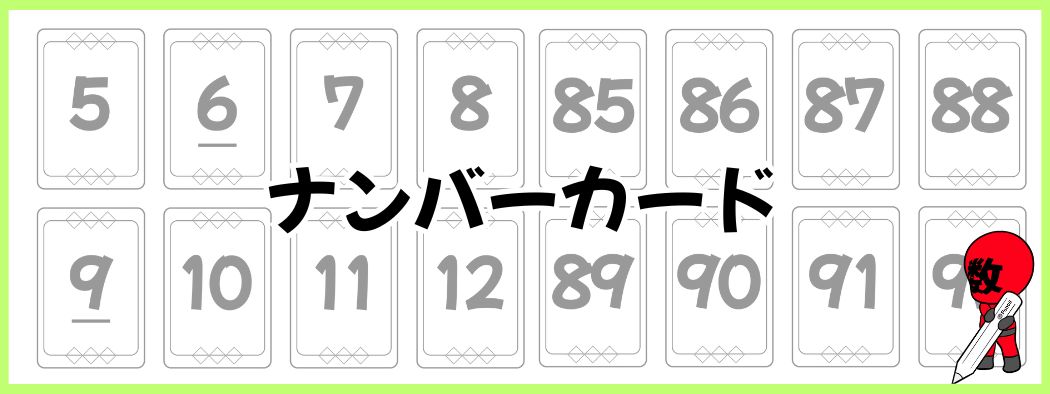

- 2.4. 1〜100ナンバーカード

- 2.5. アルファベットカード

- 2.6. ひらがな遊びシート

- 2.7. 中学校3年間の数学プリントまとめ

- 3. 学級経営に役立つデジタル教材(レク・掲示系)

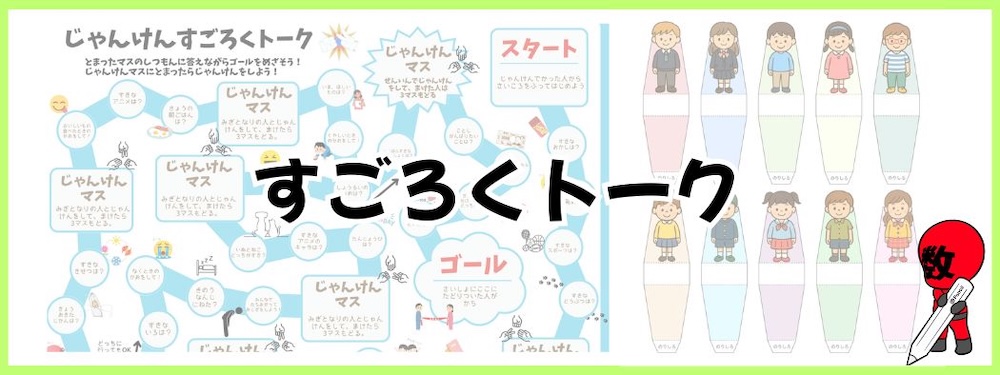

- 3.1. すごろくトーク

- 3.2. 絵合わせゲーム

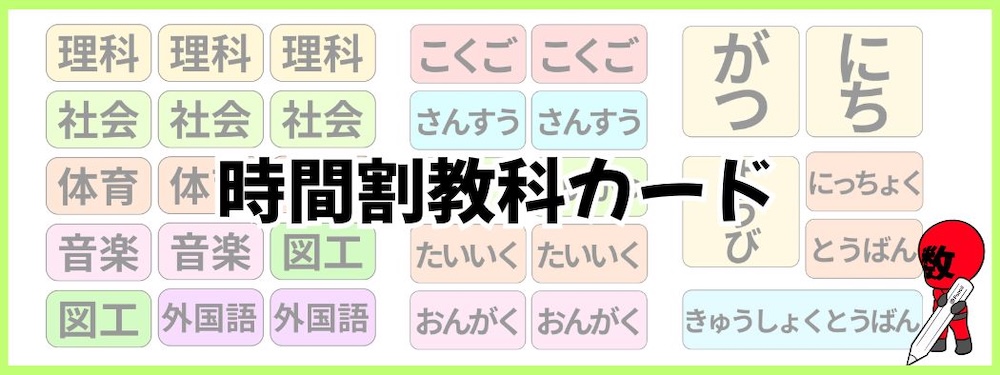

- 3.3. 時間割教科カード

- 3.4. ひらがなカード

- 4. デジタル教材の魅力と可能性

- 4.1. 1. 保管に場所を取らない

- 4.2. 2. 印刷すれば何度でも使える

- 4.3. 3. 教員人生の財産になる

- 4.4. 4. ICTが苦手でも安心して使える

- 5. まとめ

私がデジタル教材を作り始めた理由

私は昔から、iPadを使って教材をつくることが好きでした。授業の中で「こんな教材があれば子どもがもっと楽しめるのに」と思うたびに、自分でデータをつくり、実際にクラスで使ってきました。

あるとき、同僚の先生が「自分のクラスでも使いたい」と声をかけてくれたことがありました。

データを渡して使ってもらうと、そのクラスの子どもたちがとても楽しそうに取り組んでくれたそうです。その時の同僚の嬉しそうな顔は、今でも忘れられません。

この経験を通じて、私は「自分が作った教材は、自分のクラスだけでなく、もっと多くの先生や子どもたちに役立てるのではないか」と考えるようになりました。

さらに、教材づくりを通じて気づいたことがあります。それは、デジタル教材には先生の働き方を変える可能性があるということです。印刷して使える形式にしておけば、何度でも繰り返し使えます。

保管に場所を取らず、データとして持っておけばいつでも活用できます。忙しい先生にとって、こうした教材は「時間」と「手間」を減らす強い味方になります。

だからこそ、私は自分のデジタル教材を「自分の財産」としてだけでなく、「多くの先生と共有し、教育現場全体に貢献できる資産」として広めていきたいと考えています。

授業に役立つデジタル教材(学習系)

日本47カルタ

遊びながら都道府県を覚えられる!社会科学習にも最適なカルタ教材

小学校で必ず学ぶ「都道府県」。しかし、暗記に頼ると子どもたちにとって退屈になりがちです。そこでおすすめなのが、この 日本47カルタ です。

読み札には都道府県の特徴や名産が書かれており、取り札には県名が記載されています。遊びながらカードを取っていくうちに、自然と都道府県の名前や位置、特産品に親しむことができます。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

英単語カード

遊びながら英語に親しめる!低学年から使えるイラスト付きカルタ教材

外国語活動が始まる小学校において、子どもたちが「英単語に自然に触れる」きっかけをつくるのは大切です。この 英単語カード は、イラストと単語がセットになっているため、低学年でも直感的に楽しみながら英単語を覚えることができます。

カルタ遊びとして使うのはもちろん、カードを裏返して神経衰弱のように遊んだり、ビンゴ形式で使ったりと、アレンジ次第で何通りもの活用が可能です。遊びながら語彙が増え、自然に英語へのハードルを下げることができます。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

職業カルタ

キャリア教育や国語活動にも!40種類の職業を学べるカルタ教材

小学校低学年から中学年にかけて、「将来の夢」や「働く人」について考える機会は多くあります。この 職業カルタ では、40種類の職業をイラストと短い説明文で紹介。子どもたちが遊びながら職業理解を深められるように工夫されています。

授業でのキャリア教育だけでなく、国語活動(読み札の音読や説明の理解)や学級レクリエーションでも活用可能。カルタ形式なので、自然に友達同士で盛り上がりながら学べるのが大きな特徴です。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

1〜100ナンバーカード

数字の学習からレクリエーションまで!多用途で使える万能カード教材

1から100までの数字が書かれたカードを使って、子どもたちが楽しみながら数に親しめる教材です。算数の授業では「順番に並べる」「偶数・奇数に分ける」「倍数・約数ゲーム」など幅広いアクティビティに活用できます。

シンプルだからこそ学級経営でも大活躍。席替えや係決めのくじ引き、発表順の決定など、公平で楽しい方法として取り入れることができます。さらに、数字ビンゴや数字探しゲームなどレクリエーションの場面でも盛り上がります。

個人的にはボードゲーム「ito」というゲームの使い方が盛り上がりました!

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

アルファベットカード

楽しくアルファベットを覚えられる!小学生向け英語学習教材

アルファベットを「書いて覚える」だけではなく、イラストと一緒に目で見て覚えられるのがこの教材の特長です。

Aは「apple」、Bは「ball」…と、文字とイラストがリンクしているので、自然と発音や単語も一緒に身につきます。大文字と小文字も並んで表示されているため、初めて学ぶ子どもにもわかりやすく、家庭学習から授業の導入まで幅広く活用できます。

「Cはcat!」「これはZebraだ!」といったやり取りが生まれやすく、ペア学習やグループワークにもぴったり。遊びながら学べるアルファベット教材です。

入学準備や小学校低学年の英語活動、学童や家庭での英語遊びにもおすすめです。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

ひらがな遊びシート

遊びながら自然に覚えられる!低学年向け「ひらがなあそびシート」

ひらがなは、子どもが「ことばの世界」に踏み出す大切な一歩。

でも、ただ書くだけの練習ではなかなか続かないものです。

この「ひらがなあそびシート」は、音読練習・単語カード・カルタ・神経衰弱など、工夫次第でいろいろな遊びに使える万能教材。

「これは“すいか”!」「“ねこ”はどこ?」と自然なやり取りが生まれ、子どもたちは楽しく文字に親しむことができます。

家庭での知育や入学準備はもちろん、小学校低学年の授業や学級レクでも大活躍。

遊びながら学び、学びながら笑顔になれる教材です。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

中学校3年間の数学プリントまとめ

382ページの大ボリューム!基礎から応用まで網羅した実践型プリント教材

中学校で学ぶ数学を1年生から3年生までまとめて学べる、全382ページのPDF教材です。問題編と解答編がセットになっており、授業の補助教材としてはもちろん、家庭学習や定期テスト前の復習にも最適です。

現役教師による作成なので、学校現場でそのまま使える安心感があります。一度ダウンロードしておけば、必要な単元だけを印刷して活用できるため、長期的に利用できる「先生の財産」となる教材です。

※このデジタル教材は、このサイトのホームからダウンロードできる数学プリントのまとめになります。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

学級経営に役立つデジタル教材(レク・掲示系)

すごろくトーク

学級びらきや自己紹介にぴったり!交流を自然に促すアイスブレイク教材

新学期や学級びらきで「子どもたちがなかなか打ち解けない」「自己紹介がぎこちない」と悩む先生も多いと思います。そんな場面で活躍するのが、この すごろくトーク です。

サイコロを振って進んだマスに書かれた「お題」に答えていくだけのシンプルなルール。表情を作ったり、好きなものを答えたりと、誰でも気軽に参加できる内容になっています。話すのが苦手な子も自然に関わることができ、クラス全体が和やかな雰囲気になります。

授業1時間(45分)に収まるボリュームなので、学級経営の最初の一歩に特におすすめです。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

絵合わせゲーム

自然な会話が生まれる!低〜中学年向けのアイスブレイク教材

初対面や久しぶりに会う子どもたち同士が、すぐに仲良くなれるきっかけをつくるのがこの 絵合わせゲームです。

動物のイラストを分割したカードを配り、仲間を探して組み合わせていくシンプルなルール。完成した動物を見て「これキツネかな?」「ゾウの耳だ!」といったやり取りが自然に生まれます。普段あまり話さない子も声をかけやすく、クラス全体が盛り上がります。

学級びらきや長期休み明けの導入に最適で、学年交流や学童活動にも幅広く活用できます。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

時間割教科カード

授業の見通しを持たせる!掲示や個別支援に役立つ時間割教材

毎日の授業予定を子どもたちにわかりやすく伝えるのに便利なのが、この 時間割教科カード です。国語・算数・理科・社会など主要教科はもちろん、特別活動まで揃っているので、1日分の時間割を教室に掲示することができます。

特に低学年や特別支援の場面では、子どもが「次に何をするのか」を視覚的に理解できることが大きな安心につながります。教室掲示だけでなく、家庭学習の習慣づけにも応用可能です。

カラー版と白黒版の両方が用意されているので、用途に合わせて使い分けられるのも嬉しいポイントです。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

ひらがなカード

遊びながら自然に覚えられる!「ひらがなカード」

ひらがなの学習は、日本の子どもたちが最初に出会う「文字のおけいこ」。

でも、ただ書いて覚えるだけでは退屈になってしまうこともあります。

そこでおすすめなのが、**遊びながら自然に文字に親しめる「ひらがなカード」**です。

この教材は、五十音すべてをカード化したPDF。印刷するだけでカルタ・神経衰弱・フラッシュカード・言葉作りなど、楽しいアクティビティにすぐ活用できます。

「遊んでいたら、いつの間にか五十音順を覚えていた!」

「カードを並べて“ねこ”や“いぬ”を作るのが楽しい!」

そんな声が聞こえてきそうな、入学準備や低学年の学びにぴったりの教材です。

保護者の方はもちろん、保育士さんや小学校の先生にもおすすめです。

👉 詳しくはこちらから購入・ダウンロードできます:

デジタル教材の魅力と可能性

私がデジタル教材を作り続けているのは、「先生にとっても、子どもにとっても便利で価値がある」と実感しているからです。

ここでは、私自身が強く感じているデジタル教材の魅力をいくつか紹介します。

1. 保管に場所を取らない

従来の紙教材は、学期や年度をまたぐとどんどんかさばっていきます。引き出しや棚を教材で埋め尽くした経験がある先生も多いのではないでしょうか。

その点、デジタル教材は データとして保存できるので場所を取りません。USBやクラウドに入れておけば、数年先でもすぐに取り出して活用できます。

2. 印刷すれば何度でも使える

一度ダウンロードすれば、必要なときに印刷して使えるのが大きな魅力です。子どもたちが破ってしまったり、学年が変わったりしても、新しく印刷すればすぐに再利用できます。

厚紙やラミネート加工をすれば、さらに長く使える「半永久的な教材」になります。

3. 教員人生の財産になる

教材を作ったり購入したりするのは、その瞬間の授業のためだけではありません。

- 「この教材があれば、来年度も、その次の学年でも使える」

- 「子どもの反応が良かった教材は、自分の武器になる」

そう考えると、デジタル教材はまさに 教員人生における財産 だと思っています。

4. ICTが苦手でも安心して使える

「デジタル教材」と聞くと、タブレットやプロジェクターを想像する方もいるかもしれません。ですが、私が紹介している教材は 印刷して使えることが前提 です。

つまり、ICTが苦手な先生でも、プリンターさえあればすぐに使える安心感があります。

こうした特徴を持つデジタル教材は、授業準備の効率化や学級経営の助けになるだけでなく、先生の働き方改革を後押しするツール にもなり得ます。

まとめ

忙しい毎日の中で、授業準備や学級経営の工夫に頭を悩ませる先生は多いと思います。私自身もその一人でした。だからこそ、印刷して何度も使えるデジタル教材 を作り、同僚や子どもたちと実際に使ってきました。

その中で強く感じたのは、デジタル教材は「一度ダウンロードすれば何度でも使える」だけでなく、保管にも場所を取らず、先生の教員人生を支える財産になる ということです。

今回ご紹介した7つの教材は、授業の導入から学級びらき、家庭学習のサポートまで幅広く活用できるものばかりです。どれも現場で実際に子どもたちが楽しみ、学び、笑顔になった教材です。

先生方が少しでも準備の負担を減らし、子どもたちと向き合う時間を増やせるように。そんな願いを込めて、私はこれからも教材を作り続けたいと思っています。

👉 各教材はすべて noteから購入・ダウンロード可能 です。気になる教材があれば、ぜひ活用していただけたら嬉しいです。

保護者対応に悩む先生へ|信頼を築き、失礼にならないための5つのポイント

授業・学級経営に役立つデジタル教材|印刷&ダウンロードできる便利アイテムまとめ

学級崩壊を防ぐ8つの工夫|授業・環境・連携でつくる安心の教室づくり

投稿者プロフィール

-

現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。

このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

最新の投稿

ブログ2026年2月25日教員が紙のノートをやめた理由|15年現場に立った私がiPadに切り替えた本当の理由

ブログ2026年2月25日教員が紙のノートをやめた理由|15年現場に立った私がiPadに切り替えた本当の理由 ブログ2026年2月25日学校で盛り上がる早口言葉15選|小・中・高校で使えるオリジナル集

ブログ2026年2月25日学校で盛り上がる早口言葉15選|小・中・高校で使えるオリジナル集 ブログ2026年2月23日【中学生・高校生向けレク10選】現役教員が実践して盛り上がった活動まとめ

ブログ2026年2月23日【中学生・高校生向けレク10選】現役教員が実践して盛り上がった活動まとめ ブログ2026年2月15日記号の名前いくつ知ってる?小中学生向け記号クイズ45問

ブログ2026年2月15日記号の名前いくつ知ってる?小中学生向け記号クイズ45問