「子どもたちに考えさせたいと思ってグループ活動を入れてみたけれど、ただ“話しているだけ”で終わってしまう…」

「会議が長くて、結局なにも決まらないまま時間だけが過ぎていく…」

こうした悩みを抱えている先生は少なくないと思います。

そして、その背景には“先生が一人で進行を抱え込みながら場を動かしている”という構造があります。

実は最近、こうした授業や業務の“進め方そのもの”を改善するための視点として「ファシリテーション」が教育現場でも注目されています。

これは、ただ「話し合いをさせる技術」ではありません。

教師が “教える人” から 「学びを引き出し、場を整える人」 へと役割を広げていくための考え方です。

本記事では

- ファシリテーションが教育で注目されている理由

- 学校現場で活かせる具体的なスキル(授業・会議の改善)

- なぜそれが教員自身の“負担軽減”にもつながるのか

を分かりやすくご紹介していきます。

「学校行きたくないな…」と思ったら読んでください!

【2025年】教員の便利道具、おすすめアイテム70選を紹介!

【教室の座席配置】完全ガイド|9つの型とメリット・デメリットを紹介

荒れないクラスは環境から|1〜3年目の先生に伝えたい教室づくりの工夫

- 1. なぜ今、教員にファシリテーションが求められているのか

- 2. ファシリテーションとは何か?教師にとっての意味

- 3. 学校現場でファシリテーションが活きる場面

- 3.1. 授業(主体的・対話的な学びをつくる)

- 3.2. 校内会議・学年会・分掌会議

- 3.3. 保護者会や学校説明会などの場

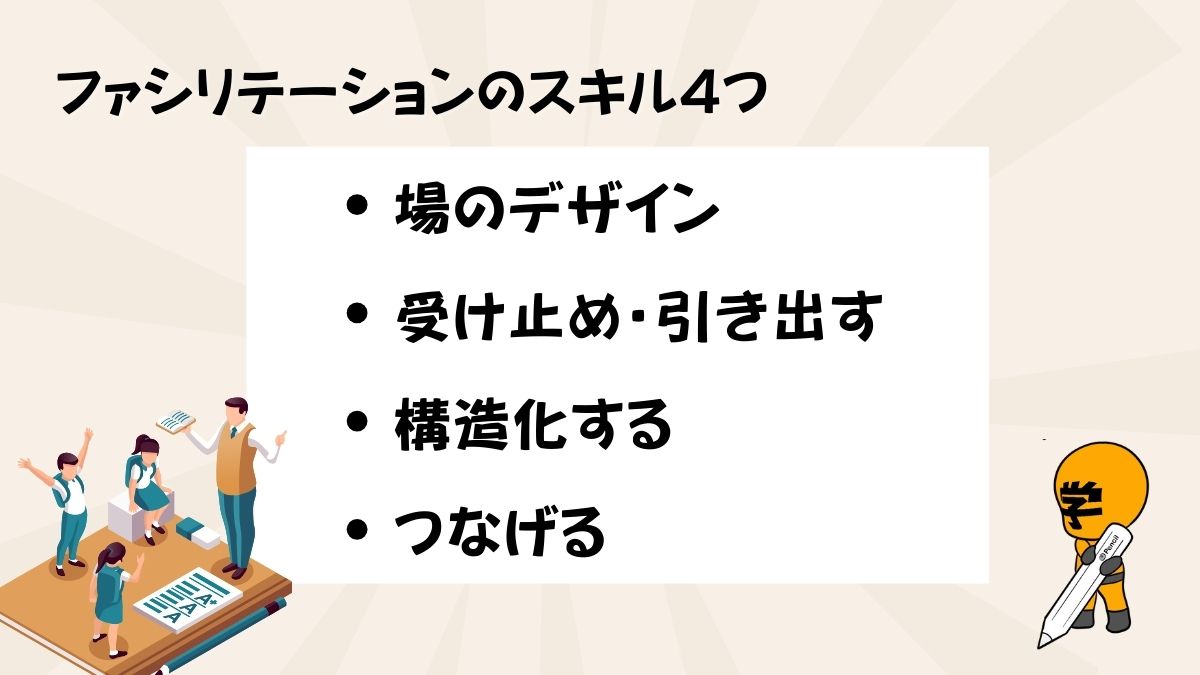

- 4. 授業を変える4つのファシリテーションスキル

- 4.1. ① 場のデザイン(物理的・心理的な環境を整える)

- 4.2. ② 受け止め・引き出す(対人関係のスキル)

- 4.3. ③ 構造化する(論点・根拠・主張を整理する)

- 4.4. ④ つなげる(意見と意見、学びと学びをつなぐ)

- 5. ファシリテーションが授業・業務改善につながる理由

- 5.1. 子ども同士の学びが自然に生まれる

- 5.2. 会議の時間が短くなり、決定まで進みやすくなる

- 5.3. 結果的に「教員のストレス」も軽減される

- 6. まとめ ― 「教える専門家」から「場をつくる専門家」へ

なぜ今、教員にファシリテーションが求められているのか

これまで、授業は「教師が知識を伝える」「子どもはそれを受け取る」という構造が中心でした。

しかし現在の学習指導要領では、「主体的・対話的で深い学び」が求められています。

つまり、

“教員がすべてを説明する授業” から“子ども同士が考え、対話しながら学びをつくっていく授業” へ大きくシフトし始めているということです。

この転換を支えるために、中教審の答申(令和の日本型学校教育)では「教師に求められる資質能力」のひとつとして“ファシリテーション能力”が明記されました。

これは、教師が「教える人」であるだけでなく、場を整え、学びを促し、子どもたちの考えを引き出す人(=ファシリテーター)となることが期待されているということです。

✅ チェック

ティーチャー(指導する人)➡ ファシリテーター(支え、引き出す人)へ

授業だけではありません。学年会や校内研修、保護者会など、学校の中には「話し合いや意思決定」が必要な場が数多くあります。

こうした“場”を円滑に進めるうえでも、ファシリテーションの視点は大きな力になります。

ファシリテーションとは何か?教師にとっての意味

「ファシリテーション=話し合いの進行役」というイメージを持っている方も多いかもしれません。

もちろんそれも間違いではありませんが、教育の場で求められるファシリテーションはそれ以上の働きを含みます。

日本ファシリテーション協会では、ファシリテーションを

「人々の活動が容易にできるよう支援し、うまくことが運ぶよう舵取りすること」と定義しています。

授業に置き換えると、これは「子どもたちの学びがスムーズに深まっていくように支援・促進する教師の働き」と捉えることができます。

つまり教師は「教える人」であると同時に、子どもたちの思考を受け止め、整理し、つなげ、深めていく“場づくりの専門家”でもあるということです。

最近では「指導(Teaching)」だけでなく、支え導く=“支導(Shidou)”という言葉も使われはじめています。

✅ チェック

指導(教師が伝える)➡ 支導(教師が支え、子ども同士の学びを引き出す)

ファシリテーションはまさに、この“支導”を実現するための技術・姿勢と言えるでしょう。

学校現場でファシリテーションが活きる場面

ファシリテーションというと「特別な授業」や「研修の時だけ使う技術」という印象を持たれがちですが、実は学校の日常には“ファシリテーターとしての役割”が求められる場面がたくさんあります。

ここでは代表的な3つの場面を見てみましょう。

授業(主体的・対話的な学びをつくる)

グループ活動や話し合い活動では、子どもたちが自分の考えを出し合いながら学びを深めていきます。

その際、発言のきっかけをつくったり、意見を整理してつなげたりする存在が必要です。

ただ「話しなさい」と言うだけでは、対話は生まれません。

ファシリテーションによって、子どもたちが “考えたくなる・話したくなる” 授業環境が整っていきます。

校内会議・学年会・分掌会議

会議の場では「限られた時間の中で、意見を出し合い、結論をまとめること」が求められます。

ここでもファシリテーションの力が生きます。

・目的の共有

・話し合いの流れの整理

・意見を可視化しながら全体に共有

といった働きによって、“長いだけで進まない会議”を改善することが可能になります。

保護者会や学校説明会などの場

保護者会や説明会も、実は“場づくり”が大きなカギになります。

ファシリテーションの視点があると、「質問しやすい雰囲気」「保護者同士が安心して話せる雰囲気」をつくることができ、信頼関係の構築にもつながります。

このように、ファシリテーションは授業だけでなく、学校での“あらゆるコミュニケーションの場”で活用できるスキルです。

授業を変える4つのファシリテーションスキル

ファシリテーションは「特別なテクニック」ではなく、授業の中で教師が自然に行っている“言動”を少し意識的に行うことから始まります。

ここでは、教育研究でも整理されている4つの代表的なスキルを、授業場面に合わせてご紹介します。

① 場のデザイン(物理的・心理的な環境を整える)

まずは“安心して話せる環境”をつくることが出発点です。

例えば…

- 対話活動の前に机の配置を班型やサークル型にする

- 「相手の意見を否定しない」など、授業のルールを共有する

- アイスブレイクで緊張を緩める

こうしたちょっとした工夫だけで、子どもたちの発言量は大きく変わります。

② 受け止め・引き出す(対人関係のスキル)

子どもが発言した内容を「うん」「なるほど」「そう思ったんだね」などの一言で受け止めたり、「その時、どんな気持ちだった?」「他に考えた人いるかな?」などの問いかけを加えたりすることによって、思考がさらに深まっていきます。

🔸“聞いてもらえている安心感”があるからこそ、次の意見が生まれます。

③ 構造化する(論点・根拠・主張を整理する)

考えが散らばったり、話が脱線しそうになった時に「つまり○○ということかな?」「じゃあ根拠は何だったっけ?」と話の流れを整理し直す役割です。

論点・根拠・主張を整理して見える化することで、クラス全体に理解が広がり、対話に参加しやすくなります。

④ つなげる(意見と意見、学びと学びをつなぐ)

「今の意見と、さっき○○さんが言ったことって似ていると思う?」「それ、社会科で学んだことと関係ありそう?」

といったように、他の意見や既習事項との“つながり”を促す働きです。

つなげることで、対話は“単なる意見交換”から“学びの深まり”へと変わっていきます。

この4つはすべて特別なスキルというより、「少し意識するだけで授業の空気が変わる教師のかかわり」です。

ファシリテーションが授業・業務改善につながる理由

ファシリテーションは「やることが増える負担」ではありません。

むしろ“先生が一人で抱え込まない授業・業務”をつくるための視点です。

子ども同士の学びが自然に生まれる

教師がすべてを説明しなくても、「問いかけ」「つなぎ」の働きによって子ども同士の対話が広がっていくようになります。

結果、先生は“進行役”ではなく“場を見守る役”に回れる時間が増えます。

会議の時間が短くなり、決定まで進みやすくなる

会議でも、目的が共有されず意見が散らばったまま時間だけが過ぎてしまう場面がよくあります。

ファシリテーションによって

- 目的の確認

- 意見の整理

- 合意形成

がスムーズに行われるため、「話しただけで終わる会議」が減ります。

結果的に「教員のストレス」も軽減される

- 授業が対話的になる→子どもの反応が増える→授業が楽しくなる

- 会議がスムーズに進む→時間・精神的負担が減る→気持ちにも余裕が生まれる

このように、ファシリテーションは学びを深めると同時に、教員自身を支える技術でもあるのです。

まとめ ― 「教える専門家」から「場をつくる専門家」へ

授業でも会議でも、「誰か一人が話し、他の人は聞くだけ」というスタイルでは

学びも意思決定も深まっていきません。

だからこそ今、教師には“知識を教える人”だけでなく“学びを引き出す場をつくる人”としての役割が求められています。

ファシリテーションは、そのための大げさなテクニックではありません。

- 子どもの言葉を受け止める

- 問いかけて考えを引き出す

- 意見同士をつなげる

そんな日々のちょっとした関わりに意識を向けるだけで始められる技術です。

🔸それは、子どもたちの学びを深めるだけでなく、

🔸教員自身が「抱え込まない」「疲れ切らない」ための方法でもあります。

まずは、次の授業から「問いを投げてみる」「意見をつないでみる」という小さな一歩から始めてみませんか?

保護者対応に悩む先生へ|信頼を築き、失礼にならないための5つのポイント

授業・学級経営に役立つデジタル教材|印刷&ダウンロードできる便利アイテムまとめ

学級崩壊を防ぐ8つの工夫|授業・環境・連携でつくる安心の教室づくり

投稿者プロフィール

-

現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。

このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

最新の投稿

ブログ2026年2月25日教員が紙のノートをやめた理由|15年現場に立った私がiPadに切り替えた本当の理由

ブログ2026年2月25日教員が紙のノートをやめた理由|15年現場に立った私がiPadに切り替えた本当の理由 ブログ2026年2月25日学校で盛り上がる早口言葉15選|小・中・高校で使えるオリジナル集

ブログ2026年2月25日学校で盛り上がる早口言葉15選|小・中・高校で使えるオリジナル集 ブログ2026年2月23日【中学生・高校生向けレク10選】現役教員が実践して盛り上がった活動まとめ

ブログ2026年2月23日【中学生・高校生向けレク10選】現役教員が実践して盛り上がった活動まとめ ブログ2026年2月15日記号の名前いくつ知ってる?小中学生向け記号クイズ45問

ブログ2026年2月15日記号の名前いくつ知ってる?小中学生向け記号クイズ45問