夏休みが終わり、いよいよ新学期が始まりますね。先生方はゆっくり休めましたか?

子どもたちにとっては楽しかった休みからの切り替え、先生にとってはクラスの雰囲気を整える大事なスタートです。

夏休み明けの時期は「学級が荒れやすい」と聞いたことはありませんか?生活リズムの乱れや、友達関係の不安、さらには学校生活へのモチベーションの低下など、子どもたちが不安定になりやすい要素がそろっているからです。

私自身も教員生活の中で、夏休み明けのクラス運営に何度も悩まされてきました。

この記事では、私が実際の経験を通じて学んだ 「夏休み明けの学級経営を成功させる7つのポイント」 をご紹介します。

どれも特別なスキルが必要なわけではなく、日々のちょっとした意識と工夫で実践できるものばかりですので、ぜひ参考にしてください!

2学期の良いスタートを一緒に切りましょう!

この記事を読むと

- 夏休み明けの”クラスの荒れ”を未然に防げる

- 先生も子どもも安心して新学期をスタートできる

- 子どもたちのやる気と笑顔を引き出せる

【教室の座席配置】完全ガイド|9つの型とメリット・デメリットを紹介

学級経営を成功させる大切なこと|信頼関係・ルール・授業+実践のヒント

【保存版】学級通信タイトル500選|定番からユニークまでジャンル別まとめ

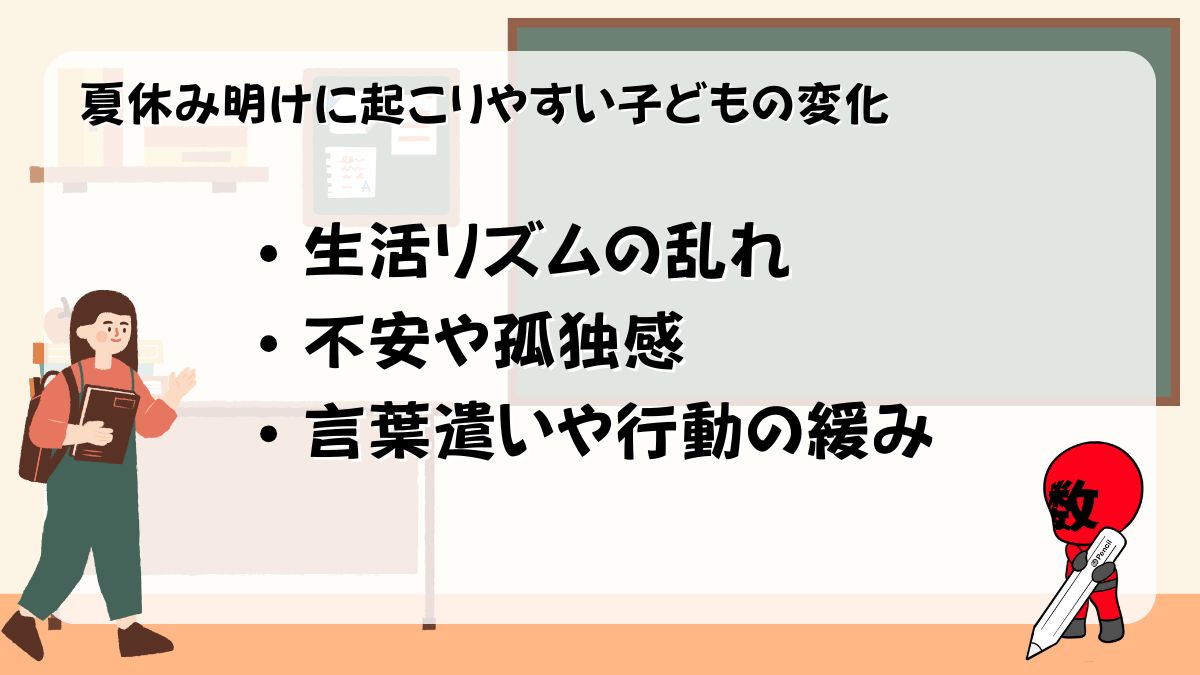

夏休み明けに起こりやすい子どもの変化

1. 生活リズムの乱れ

長期休みに入ると、多くの子どもは「夜更かし・朝寝坊」になりがちです。

特に小学校高学年や中学生にもなると、ユーチューブやゲームなどに時間を費やし、規則正しい生活から離れてしまうケースが圧倒的に増えます。

そのため新学期の初めは、授業中に眠そうにしたり、集中力が続かずにぼんやりしたりする姿が見られることが多いです。

これは決して怠けではなく、生活リズムの乱れが原因であることを理解しましょう。

2. 不安や孤独感

夏休み明けは「新学期にうまくなじめるだろうか」「友達に嫌われていないだろうか」といった不安を抱えて登校する子どもも少なくありません。

中には、家庭環境や友人関係に悩みを持ったまま休みを過ごし、学校に戻ること自体がプレッシャーになっている子もいます。

実際に9月1日は子どもの自殺率が高いというデータもあり、この時期の心のケアはとても重要です。教師は「笑顔で声をかける」「小さな変化に気づく」といった日常的な関わりで、不安を和らげることができます。

3. 言葉遣いや行動の緩み

夏休み明けは、些細な言葉遣いや行動の緩みからクラス全体が乱れることがあります。

例えば、「先生はチャイムを守らないのに、なんで僕たちに言うの?」といったような小さな不満が積み重なると、先生への信頼低下につながります。

また、学校行事や集団活動でのちょっとしたトラブルが、いじめや派閥の形成など大きな問題に発展することもあります。

こうした「荒れの芽」を早期に見つけ、すぐに対応することが学級経営では必要です。

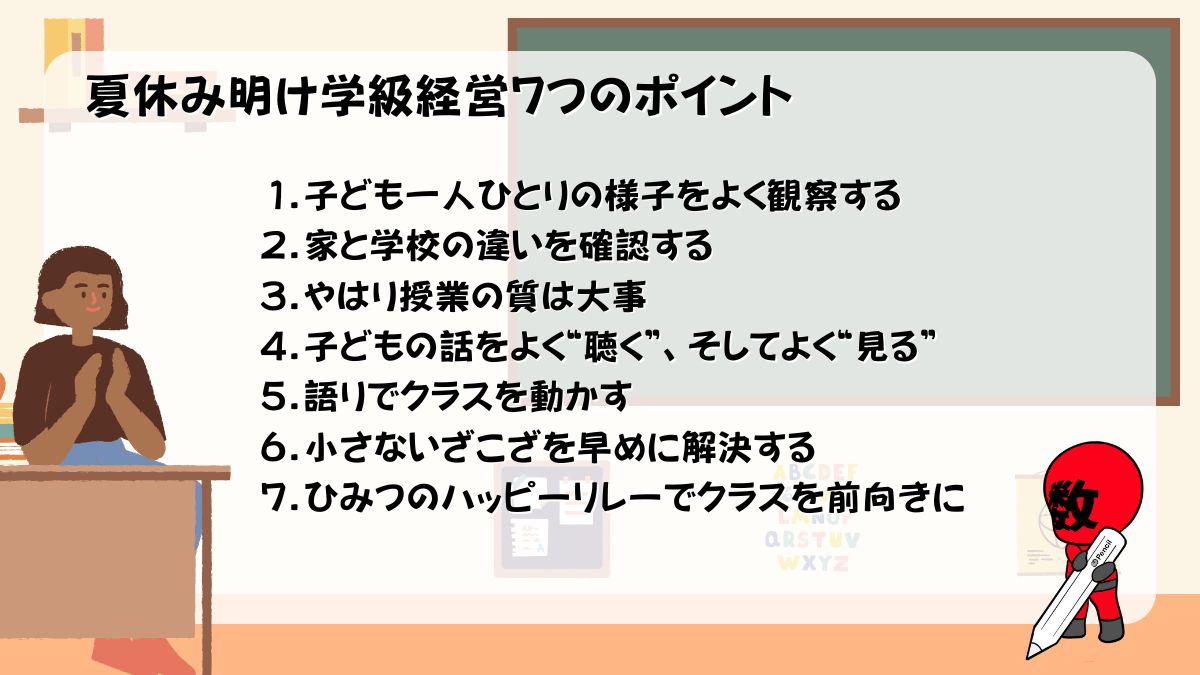

夏休み明けの学級経営7つの工夫

1. 子ども一人ひとりの様子をよく観察する

夏休み明けの子どもたちは、表情や態度に大きな変化が出やすい時期です。私自身も毎年、登校してきた子どもたちを見て「なんとなく元気がないな」「友達と距離を取っているな」と感じることがありました。

そうした小さなサインを見逃さないことが、学級経営の第一歩だと痛感しています。

観察の際には、以下のような視点を意識すると効果的です。

- 表情や雰囲気:笑顔が少ない、視線が合わないなど。

- 友達関係の変化:以前よく一緒にいた友達と遊んでいない。

- 生活習慣の乱れ:あくびが多い、忘れ物が増える。

- 体の変化:けがやアザなどが見られる。

特に「いつもと違う」姿に気づいたら、その日のうちに声をかけます。「元気なさそうだけど大丈夫?」「昨日遅くまで起きてた?」と軽く聞くだけでも、子どもは「先生は自分を見てくれている」と安心します。

私の経験では、夏休み明けにずっと机に突っ伏していた子がいました。

最初は「体調不良かな」と思いましたが、実は家庭の事情で生活が乱れていたことが分かりました。早めに気づいて声をかけたことで、保健室や家庭とも連携ができ、大きな問題に発展せずに済みました。

2. 家と学校の違いを確認する

夏休みの間、子どもたちは家庭それぞれのルールで過ごしています。厳格な家庭もあれば、比較的自由に過ごせる家庭もあります。そのため、新学期に学校へ戻ってきたときに「家庭での習慣」をそのまま持ち込んでしまうことがよくあります。

例えば、

- 家では夜更かししていた → 学校でも眠そうにして授業に集中できない

- 家では好き勝手していた → 学校でも我慢できずに友達を困らせてしまう

- 家では厳しいルールに従っていた → 友達の失敗を許せず、責めてしまう

私のクラスでも、夏休み明けに「自分の家庭ではこうだった」と押し通してしまい、友達との摩擦が生まれることがありました。

私は普段から「家と学校は違う場だよ」と必ず話をします。学校は多くの人が一緒に過ごす場所だから、みんなが心地よく生活できるためのルールが必要だということを丁寧に伝えます。具体的には、

- 休み時間の使い方

- 教室での声の大きさ

- 授業や係活動の取り組み方

こうした身近なルールを確認すると、子どもたちも納得しやすくなります。

家庭の延長線上ではなく、“学校という集団の場”でのルールを確認する。これが、夏休み明けにクラスを落ち着かせる大切な一歩になります。

3.やはり授業の質は大事

子どもたちが学校で過ごす時間の大半は「授業」です。だからこそ、授業が充実しているかどうかが学級経営の安定に直結します。

夏休み明けに荒れやすいクラスほど、授業が「つまらない」「わからない」と感じさせてしまっているケースが多いと実感しています。

そこで気をつけるようになったのが、子どもたちが主体的に動ける授業づくりです。

例えば:

- ペアやグループでの話し合いを多く取り入れる

- 「終わったら次はこれ」という明確な指示を出し、空白時間をなくす

- ゲーム要素やクイズ形式を取り入れ、楽しみながら学べる工夫をする

- 読書やノートまとめなど、静かに一人で取り組む時間も大切にする

ある年の夏休み明け、算数の授業で「先生クイズ」と題して、私が出す問題を子どもたちがチームで解く形式にしてみました。

すると、普段あまり発言しない子も仲間と相談しながら積極的に参加し、自然と教室全体が前向きな雰囲気に変わったのを覚えています。

4.子どもの話をよく“聴く”、そしてよく“見る”

夏休み明け、特に小学生の子どもたちは「先生に話を聞いてほしい!」という思いを抱えている時期です。

旅行の思い出、家族との出来事、友達とのエピソード――小さなことでも誰かに話したくなるのです。

私も経験がありますが、朝から子どもたちが「先生、聞いて!」と一斉に話しかけてくることがあります。

そんなときに「後でね」と流してしまわずに、可能な限り聴いてあげましょう。

- 「へえ、楽しそうだね!」

- 「それでどう思ったの?」

- 「もっと詳しく聞かせて」

こうした言葉を添えるだけで、子どもたちは安心して心を開いてくれます。

加えて、“見る”ことも同じくらい大切です。

授業中や休み時間に教室全体をよく観察していると、いつもと違う表情をしている子や、一人でぽつんといる子に気づけます。

実際、私は「机に顔を伏せている子」を見逃さず声をかけたことで、家庭での不安を抱えていたことを早く知ることができました。

授業中も、ただ板書を写させるだけでなく、子どもたちが「考えている顔」をしているか、「困っているサイン」を出していないかを常に見ます。

そして、困っていそうな子に「大丈夫?」「ヒントはここだよ」と寄り添うと、その子の表情がスッと明るくなる瞬間があります。

“聴く”と“見る”を意識するだけで、子どもとの信頼関係は一気に深まります。 夏休み明けの不安定な時期こそ、この基本を大切にしていきましょう。

5.語りでクラスを動かす

夏休み明けは、どうしても子どもたちの気持ちが緩みがちです。そんな時こそ「教師の語り」が大きな力を発揮します。

私が大切にしているのは、「現状把握 → 心に響く語り → 未来を選ばせる」 という流れです。

例えば、授業の始まりがダラダラしている時。

- 現状把握:「今、チャイムが鳴っても席に着いていない人がいるね」

- 心に響く語り:「先生はチャイムが鳴ったら授業を終える約束を守っている。だから、みんなも始まりを守ってほしい」

- 未来を選ばせる:「次の授業ではどうする?」

こうした語りをすると、子どもたちは自分で考え、「次は気をつけよう」と動き出します。

こうした小さな語りの積み重ねで、クラスの空気が引き締まっていきます。

教師の語りは、子どもたちの心を動かす“スイッチ”。 夏休み明けだからこそ、語りの力でクラスを前向きに整えていくことが大切だと感じます。

6.小さないざこざを早めに解決する

夏休み明けは、子ども同士の距離感がまだつかめず、ちょっとしたトラブルが起こりやすい時期です。

友達への言い方がきつくなったり、遊びの中でのルールが合わずに衝突したりすることがあります。こうした小さないざこざを放置すると、不満が積み重なり、学級全体の雰囲気が悪化する原因となります。

私が大切にしているのは、その場で短時間で解決することです。例えば、けんかや言い争いがあった時には、必ず当事者を両方呼んで話を聞きます。

そして、次のステップで進めます。

- 現状把握:どんな出来事があったのか、それぞれの立場から公平に聞く

- 振り返り:「どうしたら防げたと思う?」と子どもに語らせる

- 解決へ導く:最後に「されて嫌だったこと」「してしまったこと」を順番に話し合い、お互いに必要な部分だけ謝る

以前、夏休み明けに「ボールを取った取らない」で口論になった子どもたちがいました。

お互い感情的になっていたのですが、この流れで話を整理すると、2人とも「本当は遊びたかっただけ」という気持ちに気づき、最後は笑顔で仲直りできました。

小さな芽のうちに摘むことが、クラス全体を守ることにつながります。 教師が迅速に介入し、公平で冷静な解決方法を提示することで、子どもたちは「先生は味方であり、公平な存在」と安心するのです。

7.ひみつのハッピーリレーでクラスを前向きに

夏休み明けの教室は、不安や緊張で少し重たい雰囲気になりやすいものです。

そんな時におすすめなのが、「ひみつのハッピーリレー」。これは、子どもたちが自然に笑顔になり、クラスの空気を前向きに変えてくれる活動です。(ちなみに名前はなんでも良いです。)

やり方はとても簡単です。

- 名刺サイズのカードに子どもたちの名前を書いて集める

- 朝の会でカードを引き、相手の名前は誰にも見せない

- その日1日、その相手にこっそりと良いことをしてあげる

良いことは、小さなことで十分です。

- 机の上をそっと整えてあげる

- 当番の仕事を手伝う

- 「ありがとう」を伝える

そして、帰りの会で答え合わせをします。

「今日は〇〇さんに、プリントを配るのを手伝いました」「ありがとう!」といったやり取りをするだけで、教室全体が温かい雰囲気に包まれます。

クラスの荒れを防ぐ一番の方法は、子ども同士の温かい関係を育むこと。 「ひみつのハッピーリレー」は、その雰囲気づくりに大きな力を発揮してくれます。

まとめ:夏休み明けの一歩を大切に

夏休み明けの学級経営は、先生にとっても子どもにとっても新たなスタートラインです。

生活リズムの乱れや不安から「荒れの芽」が生まれやすい時期ですが、今回紹介した7つの工夫を意識することで、クラスを前向きに動かすことができます。

私自身、これらを実践してきて感じるのは、完璧な指導法よりも「子どもに寄り添う姿勢」が一番大切だということです。

うまくいかない日もありますが、子どもたちは先生の本気の思いを必ず感じ取ってくれます。

夏休み明けは不安定な空気が漂いやすい時期だからこそ、先生が温かく迎え、安心できる環境を整えることが何よりの土台です。

クラスの雰囲気が整えば、子どもたちの笑顔と成長が戻り、学級経営もぐっとスムーズになります。

どうかこの記事が、先生方が新学期を安心して迎え、子どもたちと共に笑顔あふれる毎日をつくる一助となりますように。

保護者対応に悩む先生へ|信頼を築き、失礼にならないための5つのポイント

授業・学級経営に役立つデジタル教材|印刷&ダウンロードできる便利アイテムまとめ

学級崩壊を防ぐ8つの工夫|授業・環境・連携でつくる安心の教室づくり

投稿者プロフィール

-

現役で数学を教えている中学校の先生です。中学の数学のプリントやICT関連の情報、ブログでは道徳や学級レクのネタも発信しています。

このサイトはアフィリエイト広告(Amazonアソシエイト含む)を掲載しています。

最新の投稿

お知らせ2026年1月18日ネット副業は本当にバレない?教員が知っておくべき現実と境界線

お知らせ2026年1月18日ネット副業は本当にバレない?教員が知っておくべき現実と境界線 ブログ2026年1月17日【2026年版】知らないと損!Goodnotesのおすすめ設定8選|作業効率が一気に変わる使い方

ブログ2026年1月17日【2026年版】知らないと損!Goodnotesのおすすめ設定8選|作業効率が一気に変わる使い方 ブログ2026年1月11日教員の働き方はiPadでどこまで変わる?現場教員のリアルな実感

ブログ2026年1月11日教員の働き方はiPadでどこまで変わる?現場教員のリアルな実感 ブログ2026年1月7日【中学生向け】情報モラルクイズ30問|SNS・ネットリテラシーが身につく4択クイズ

ブログ2026年1月7日【中学生向け】情報モラルクイズ30問|SNS・ネットリテラシーが身につく4択クイズ